Anche quest’anno, controvoglia, ho pagato la quota all’Ordine dei giornalisti, nel mio caso quello della Lombardia. Ho cominciato a fare il giornalista nel 2004, sono iscritto dal 2007 nell’elenco pubblicisti e passato professionista nel 2014. Ho, quindi, un po’ di esperienza al riguardo.

In vent’anni ci sono state alcune occasioni di formazione meritoriamente organizzate. Ed è forse questa l’unica motivazione che può giustificare l’esborso. Mettiamola così: ci paghiamo la formazione.

Ma, a dire il vero, c’è poco altro.

Mai, in queste due decadi, ho avvertito la presenza dell’Ordine nella quotidianità del mio lavoro.

Mai mi sono sentito più sicuro per il fatto di appartenervi. Anzi.

Nelle rare occasioni in cui mi è capitato di averci a che fare, mi è sempre sembrato un poco più che un carrozzone, impotente nei confronti delle situazioni che meriterebbero davvero di essere sanzionate – e che spesso coinvolgono grossi nomi – mentre, al contrario, si mostra estremamente fiscale con gli altri, i piccoli.

Fatto recente: il panico tra gli iscritti che non hanno completato i crediti di formazione obbligatoria, e vengono minacciati di sanzioni pesanti – persino la sospensione, senza possibilità di recuperare.

Magari faranno una sanatoria, chi lo sa.

Ma ho sentito di risposte con toni e contenuti al limite del ridicolo, considerato che là fuori ci sono organi di informazione che ne combinano di tutti i colori (titoli aggressivi, mancate verifiche, annunci di lavoro fasulli, lavoro pagato tre euro al pezzo, razzismo e potrei continuare a lungo), e continuano per la propria strada.

Per quanto mi riguarda, credo che la giustizia ordinaria sia sufficiente a trattare i casi di diffamazione, che sono la gran parte del lavoro dell’Ordine. Funzionasse, dirà qualcuno. Ma l’Ordine e i suoi consigli di disciplina non sono la soluzione: solo un inutile duplicato.

E’ giornalista chi sa fare questo mestiere, si forma, lo esercita, si aggiorna. Il mercato è spietato, e fa già la sua selezione.

Parliamo dell’esame di Stato: dieci anni di gavetta per accedervi in media, se non si hanno i soldi o la fortuna di frequentare una delle scuole di giornalismo, che invece garantiscono di sostenerlo dopo soli 18 mesi di corso. E i dieci anni di gavetta devono essere retribuiti in maniera tale da dimostrare di essersi mantenuti con quel reddito, cioè bisogna – in pratica – essersi già guadagnati un’assunzione. Molto difficile, e un cane che si morde la coda.

Per non parlare dei tesserini da pubblicista distribuiti agli amici o elargiti senza credenziali, soprattutto in certe regioni, che hanno gonfiato gli elenchi e fatto sì che metà di quelli che lavorano nel settore della comunicazione possano definirsi “giornalisti” e tirare fuori l’ambito titolo alla bisogna, fosse anche solo per gonfiare il curriculum.

Ecco: per me tutto questo non serve a nulla. E, francamente, da freelance, sono molto indeciso se rinnovare l’iscrizione l’anno prossimo. Ho dodici mesi per pensarci, con la consapevolezza che non mi cambierebbe nulla, se non rinunciare a entrare gratis in qualche museo.L’esame l’ho sostenuto, superato, e tanto mi basta. A tutto il resto penso già da me.

Allora, forse, meglio sarebbe creare un’associazione che emettesse certificazioni, anche selettive, sul modello degli esami di inglese (Toefl, Ielts). Indipendente (l’Ordine dei giornalisti fa capo al ministero della Giustizia) ed efficace nel valutare il possesso delle competenze minime.

Ma volontaria, e senza la pretesa di escludere dal giornalismo chi non lo passa, come accade oggi (per finta, dato che la Costituzione garantisce il diritto di esprimersi all’articolo 21). La selezione, l’ho già scritto, la fa il mercato.

Ditemi che ne pensate (ammesso che la faccenda vi interessi).

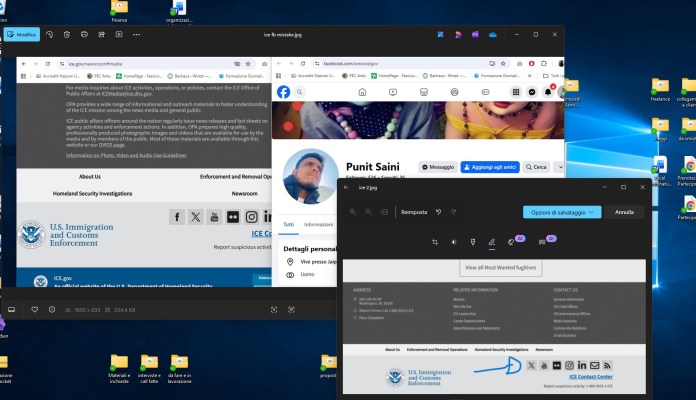

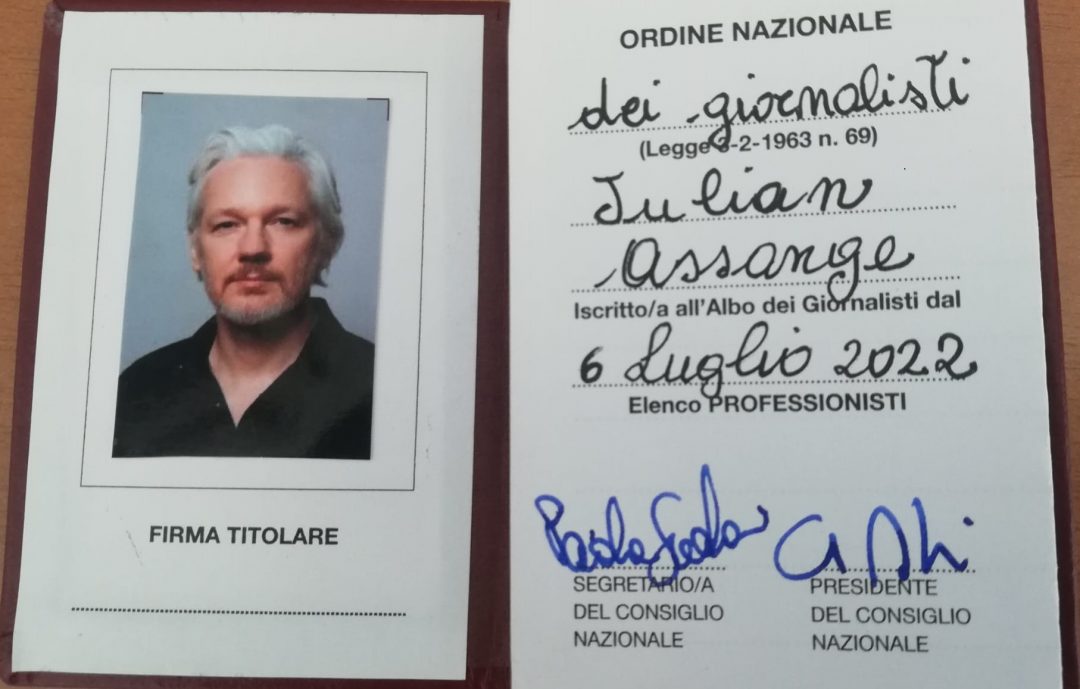

Dimenticavo: dare la tessera a uno come Assange (vedi foto) è una scemenza promozionale come tante. L’australiano di Wikileaks ha dimostrato con la sua storia di essere contrario a carrozzoni del genere. Non so se si sia espresso al riguardo, ma non prenderei la reazione di un signore recluso da anni per altro che gentilezza. C’è gente, come Jean Paul Sartre, che ha rifiutato il Nobel. Ma era libera.