Non c’è solo Manfredi Catella, si direbbe, tra chi pare disporre a piacimento dell’edilizia pubblica milanese. Sulle eventuali responsabilità del patron di Coima, coinvolto nell’inchiesta sulle operazioni che hanno dato vita al “modello Milano”, sta indagando la magistratura. Che un risultato, invero, lo ha già ottenuto: ha posto fine a un’epoca, quella in cui si parlava al telefono serenamente di come spingere progetti nelle commissioni urbanistiche; e i suddetti, poi, trovavano la propria via fino al cantiere con percorsi facilitati. Uno stato di cose che stava bene anche al sindaco, innamorato del cemento e dell’acciaio dei nuovi quartieri. Solo chiacchiere tra conoscenti, si difendono loro: le città italiane sono piccole e, sapete com’è, ci si conosce tutti. Vedremo se reggerà in tribunale. Ma vale la pena di ricordare che nelle aule non si fa giustizia: si applica la legge. E il problema politico resterà, qualunque sia il verdetto. Un problema per il centro sinistra, per il Pd, e per tutti i milanesi che hanno chiuso gli occhi in questi anni (ma si sono affrettati ad aggiungersi al coro delle lamentele ora che è intervenuta la magistratura).

In realtà faremmo torto a Catella se riducessimo a lui la stagione del laissez faire all’ombra della Madunina: in città sono parecchi i soggetti che fanno pensare a Orwell e alla sua Fattoria degli animali, dove “Tutti sono uguali, ma alcuni sono più uguali di altri”.

***

Veniamo al motivo di questo pezzo, precisando che, in questo caso, scrivo da cittadino e residente di via Gattamelata, dove la Fondazione Fiera Milano sta demolendo i vecchi capannoni per fare posto al nuovo centro di produzione della Rai, che accorperà gli studi di via Mecenate e corso Sempione.

Un po’ di storia. La Fondazione Fiera Milano ha origini negli anni Venti del secolo scorso. Gestisce il sistema delle fiere meneghine. Navigando in acque a volte perigliose (l’ex amministratore delegato Enrico Pazzali è indagato nell’ambito dell’inchiesta Equalize per una storiaccia di presunti dossieraggi illeciti. Il suo posto è stato preso a fine luglio da Giovanni Bozzetti, indicato dalla giunta lombarda e avallato da Palazzo Marino, cioè il Comune di Milano).

I lavori sono partiti a gennaio. Per mesi, lamentano i residenti, e fino a oggi, il cantiere è rimasto aperto sette giorni su sette. Si è dovuto procedere alla demolizione di un paio di padiglioni esistenti per far spazio alle nuove volumetrie, e se non avete presente le dimensioni del complesso, diciamo subito che non è facile raccontarle: ma parliamo di un paio di campi di calcio di cemento armato e metallo, altezza venti metri.

Probabilmente i lavori hanno marciato accumulando ritardo, e pare che una parte del complesso debba essere pronta per le Olimpiadi invernali di febbraio: così, si diceva, il cantiere si è fermato solo di notte, spesso attaccando alle 6:30 del mattino e continuando a martellare fino alle 18:30. Un massacro per i polmoni dei residenti (le polveri sollevate non erano abbattute con strumenti adeguati), le vibrazioni prodotte (sono diversi quelli che se ne lamentano costantemente da mesi, e notano crepe nei muri, tanto che sono stati installati dei sismografi nei palazzi per monitorare il rispetto dei parametri) e per le povere orecchie e la stabilità mentale di chi lì risiede: immaginate di lavorare tutta la settimana, magari su turni, ed essere svegliati anche il sabato e la domenica mattina dai macchinari impegnati in un cantiere demolitivo, in cui blocchi di cemento armato vengono frantumenti gettandoli da cinque o sei mesi di altezza.

L’amministratore di uno dei condomini, quello in cui abita il sottoscritto, ha provato qualche debole protesta, non troppo convinta. Risultato: nulla.

***

Dopo mesi di weekend con sveglie militari, vista l’inazione di chi dovrebbe rappresentarci ed esasperato da una moglie che minaccia di trasferirsi in campagna (siamo appena arrivati al Portello a febbraio!), una domenica mattina decido di prendere in mano la situazione e chiamare i vigili personalmente. Il mio diritto alla salute, in fondo, prevale su consiglieri, amministratori e rappresentanze varie.

La polizia locale esce subito e chiede agli operai le autorizzazioni a lavorare di domenica: il capocantiere – ero lì presente – dice che non ne dispone in loco, ma le avrebbe fornite il giorno dopo via mail.

Gli agenti – sbagliando – se ne vanno: secondo le norme avrebbero dovuto fare sgomberare tutto. Le maestranze rientrano, non senza una certa soddisfazione, e il cantiere riprende.

Avendo fatto la gavetta per anni in cronaca locale, so come funzionano certe cose: mi attivo scrivendo alla circoscrizione e alla presidente Giulia Pelucchi, ma anche all’urp del Comune di Milano e all’indirizzo cantiereincorso@fondazionefiera.it. Come insegnano i manuali di comunicazione, bisogna averlo, un indirizzo del genere, e rispondere sempre con un paio di frasi fatte a chi si prende la briga di scrivere. Cosa dire, appunto, è un altro discorso. La statistica spiega che la gente si stufa, e prima o poi lascerà perdere.

Non è il mio caso. Nelle missive chiedo essenzialmente una cosa: se il cantiere della Fondazione fiera Milano abbia o meno una deroga per lavorare sabato e domenica. L’urp non entra nel merito: si limita a rispondermi citando il regolamento edilizio, che afferma che il sabato è concesso lavorare solo fino alle 1230, salvo deroghe. Idem la domenica. Ok, ma queste deroghe ci sono o no?, riattacco. Perché, per propria natura, dovrebbero essere temporanee, e non durare mesi: avrei parlato col dirigente comunale che le avesse (eventualmente) concesse per far valere le nostre ragioni di cittadini esasperati. Chiedo via pec una visura della documentazione: dopo due settimane non è ancora arrivata.

La Fondazione fiera Milano, dal canto suo, mi risponde con affettata cortesia dopo un paio di giorni che i lavori seguono le regole, che loro sono molto attenti al nostro benessere e che sospenderanno le lavorazioni rumorose la domenica. Replica: gentili, ma non basta questo. Dovete attenervi alle norme; e mostrare i permessi. Nessuna risposta.

La dottoressa Pelucchi, in copia a tutte le mail e presidente del municipio 8, si rende disponibile a incontrarci.

Tanto per non far,i mancare nulla, e a dimostrazione del fatto che l’azione sia corale, raccolgo 70 firme di condomini esasperati.

***

La faccio breve: la deroga non ci è mai arrivata in visione, da parte di nessuno. E c’è un motivo chiaro: con tutta probabilità, allo stato, non esiste, e non è mai esistita.

Spiego meglio il concetto: la Fondazione Fiera Milano sta costruendo il cantiere dove sorgerà il nuovo centro di produzione meneghino della Rai radiotelevisione italiana non rispettando il regolamento edilizio e lavorando sette giorni su sette, incurante dei disagi e delle proteste di 70 cittadini che abitano lì di fronte e da mesi cercano di farsi sentire. La stessa azienda che fa trasmissioni tipo Mi manda Raitre.

E veniamo a oggi. Con incredibile nonchalance, da due settimane i lavori proseguono sabato e domenica, in orari vietati. Stamane io e altri condomini chiamiamo nuovamente i vigili. Questa volta la pattuglia, di una gentilezza e professionalità encomiabili, ha fatto ciò che è dovuto in questi casi: di fronte alle giustificazioni farfugliate dal capocantiere (le stesse che evidentemente la volta prima avevano funzionato), emette una sanzione, e fa sgomberare l’area seduta stante. Stop ai lavori, tutti a casa. Si chiude. Potrei anche raccontare che, mentre io e la custode del nostro condominio assistevamo all’operazione di sgombero, un paio di operai si sono prodotti in atteggiamenti da smargiassi paramafiosi: e mi verrebbe da chiedere ai committenti della Fondazione Fiera Milano che cosa ne pensano. Lascio a loro le risposte.

***

Credetemi, non esagero dicendo che il rumore è micidiale, altrimenti non conbatteremmo questa battaglia (e non avremmo raccolto 70 firme). Confesso che, da giornalista, queste vicende le ho sempre seguite per conto di altri; mai in prima persona. Oggi sperimento che è incredibile la sensazione di impotenza che si prova nel trovarsi di fronte a un abuso e sentirsi le mani legate.

Scrivo questo pezzo per dare visibilità a un atteggiamento intollerabile da parte di chi dovrebbe dare l’esempio. Un ente come la Fondazione fiera non può fare quello che vuole, nemmeno nella Milano di questi anni. E neanche se gestisce una delle più grandi esposizioni al mondo. Anzi, soprattutto per questo.

Aggiungo un’altra cosa. Gli operai stamane si divertivano a irridere chi protestava ieri per la vicenda Leoncavallo, con frasi becere tipo “sai se andavamo là quante zecche trovavamo da schiacciare?”- frasi fasciste, squadriste e volgari. Si tratta di proteste contro presunti abusi proprio come quello che vi ho raccontato. Che ne pensa la Fondazione fiera Milano?

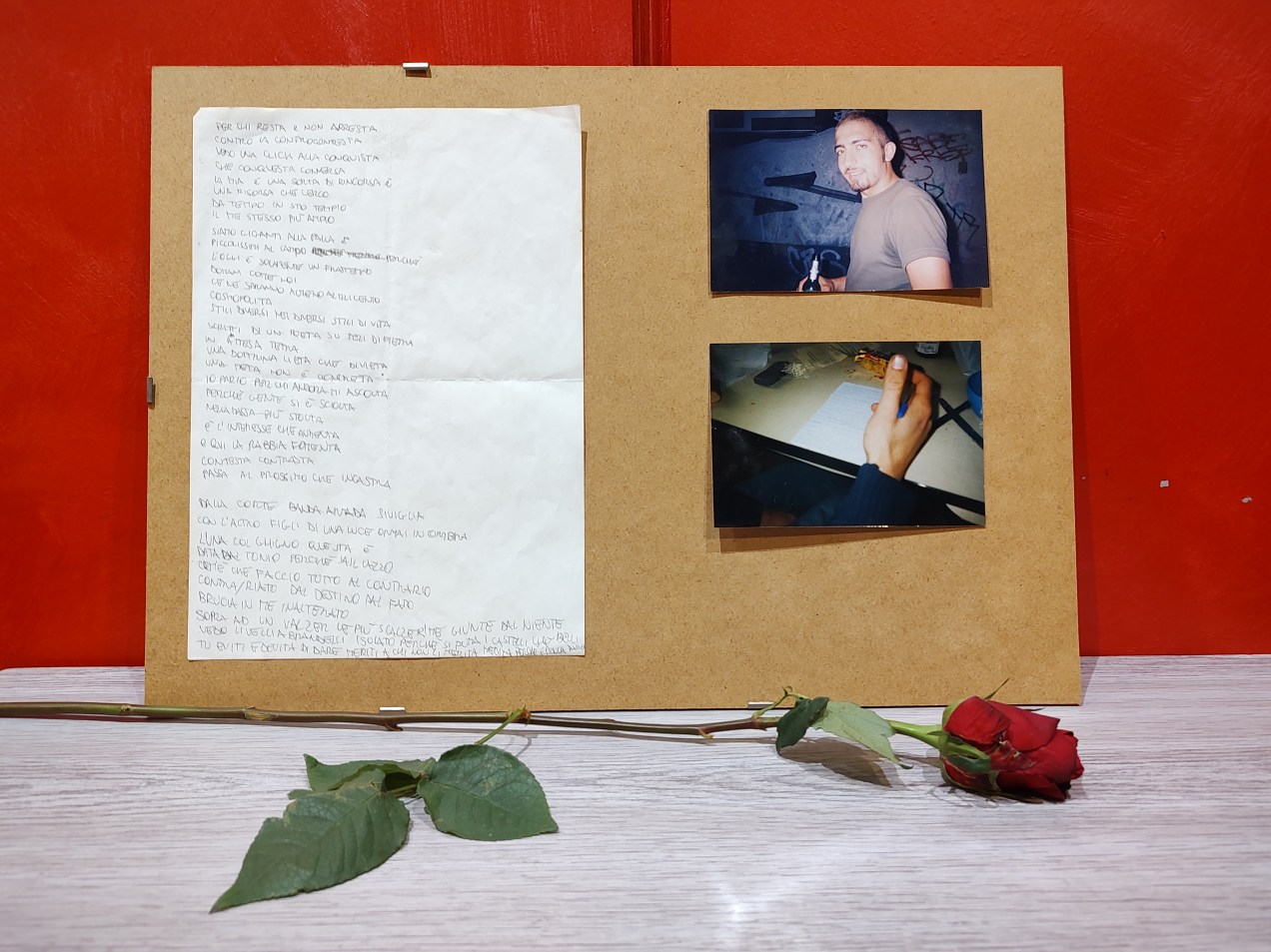

(nella foto mia, gli agenti della polizia locale nel cantiere la mattina di domenica 7 settembre)