L’attacco del presidente statunitense Donald Trump al Venezuela è totalmente illegale dal punto di vista del diritto internazionale – ammesso che esista, dal momento che si tratta di un costrutto consuetudinario, e le consuetudini le fanno i forti, così come a loro spetta la prerogativa di poterle ignorare – . Su questo praticamente tutte le cancellerie del globo sono concordi, con diverse sfumature: c’è chi è più esplicito (Colombia, Spagna, e soprattutto Russia), e chi lo è meno – l’Unione europea, come al solito inconsistente, ma anche la Gran Bretagna di uno Starmer che afferma di dover conoscere meglio i fatti prima di dare un’opinione.

La spiegazione, oltre all’interesse per le materie prime venezuelane (petrolio, ma anche uranio, e altri minerali) sta nella dottrina Monroe, esplicitata dal presidente statunitense omonimo nel lontano 1823, e che in sintesi teorizzava il predominio di Washington sul continente americano, considerato il cortile di casa. Non a caso, Trump l’ha citata diverse volte nella conferenza stampa che è seguita all’attacco.

La dottrina Monroe è la base di tutto l’interventismo statunitense nel territorio del continente americano, e in particolare nei paesi latini: supporto – quasi sempre coperto – a dittature, a colpi di stato, ma anche colonizzazione culturale, ben visibile ovunque. La fascinazione per la bandiera a stelle e strisce, per i miti del progresso targati Hollywood è costruita con attenzione.

L’idea è tenere fuori la Russia – e, oggi, la Cina – dal continente. Governi troppo vicini a Mosca e Pechino potrebbero ospitare basi militari di questi Stati: un fatto inaccettabile per Washington, come dimostrato dalla crisi dei missili di Cuba. Visione diversa, altra misura, quando si passa al di là dell’Atlantico e si parla di allargamento a est della Nato. Putin resta un aggressore, esattamente come lo è Trump, e come lo era Hitler con la sua ricerca dello “spazio vitale”. Ma su questo non sbaglia.

**

Torniamo al Venezuela. Occorre conoscere la storia del continente americano per comprendere meglio. Come noto, Cristoforo Colombo arrivò in America per conto della Spagna, che, assieme al Portogallo, colonizzò buona parte del territorio.

Il movimento di liberazione nazionale dei vari paesi dagli europei è troppo lungo e complesso per essere sintetizzato qui. Ma comincia tra il ‘700 e l’800, quando, progressivamente, tutti gli Stati si emancipano dalla dominazione occidentale. L’eroe principale è Simon Bolivar, nato a Caracas, “el Liberador“, considerato nella regione alla stregua di un Garibaldi. La sua memoria è tuttora viva e ben presente nella politica centro e sud americana.

La decolonizzazione non ha impedito che nei paesi della regione, come eredità del colonialismo e dei privilegi nobiliari e delle loro clientele, permanesse una forte stratificazione sociale, peggiorata dalle disuguaglianze, e dalla presenza – mai venuta meno – del latifondo, cioè la grande proprietà terriera prevalentemente improduttiva, ma sufficiente a garantire una rendita.

Tutto bene, agli occhi di Washington. Ma questo spiega la nascita di movimenti di resistenza, che hanno assunto spesso conformazioni socialiste. Cuba era poco più di un gran casinò per americani ricchi fino alla rivoluzione castrista e guevariana. Anche il Venezuela, soprattutto dopo la scoperta del petrolio, era saldamente ancorato a una politica che vedeva una distanza siderale tra il popolo (il 70% e oltre della popolazione) e le elìte. Analfabestismo, violenza, sanità di basso livello, e la “maledizione delle risorse”, quel fenomeno paradossale per cui averne troppe scoraggia l’industrializzazione, aumentando la povertà e – come sempre – la corruzione. Si vede bene in Africa, ma è successo – a un grado diverso – in Olanda negli anni Settanta con la scoperta del gas, nel Regno Unito negli anni Novanta e in molti altri posti. In parole povere: ci si adagia, si smette di imparare a fare le cose, e questo favorisce le rendite di posizione. Oltre ad azzerare la mobilità sociale.

In questi anni la politica estera del Venezuela è allineata agli Stati Uniti, a cui la situazione non dispiace perché tiene lontani i comunisti.

Arriviamo a Hugo Chavez e alla sua svolta. Presidente in carica dal 1999, militare, comincia un programma di riforme di ispirazione socialista che riduce la povertà, l’analfabetismo e la disoccupazione sfruttando i proventi del petrolio, dichiarando guerra al latifondo e prendendo altre misure. Un socialismo bolivariano, però. Chaves resiste a un colpo di stato, e resta in carica fino al 2013, quando muore. Nel mentre, cambia la Costituzione e modifica profondamente l’architettura dello Stato. La lotta contro le elìte e per il popolo è una parte fondamentale del suo programma, perseguito con vigore.

Naturlamente, Chavez ha anche commesso parecchi errori nel corso dei propri mandati; ma il principale è quello di designare, a succedergli, un uomo privo di qualità, oltre a quella di essere fidato: Nicolàs Maduro. Maduro non ha lo spessore né il carisma del predecessore: è stato scelto solo per ricompensarne la lealtà, forse nella speranza di non vedere smontato il disegno bolivariano socialista.

Sotto Maduro il Venezuela sprofonda in una crisi dopo l’altra. Violenza, iperinflazione. Milioni di profughi che usano i bolivar, la moneta venezuelana, per fare borse da vendere per strada altrove, per esempio in Colombia.

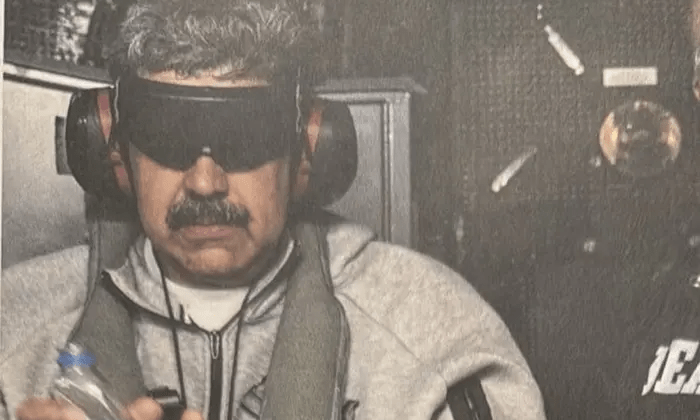

Oscar Castillo è uno di loro. Avvocato (“Vengo da una famiglia povera, ho studiato grazie a Chavez”, mi racconta), è in Italia da tre anni. “Il mio ultimo stipendio in Venezuela è stato di cinque euro, e non potevo permettermelo, con moglie e figli”, mi dice. Così, tramite un amico, arriva nella Penisola, a Vicenza, dove oggi lavora in una fabbrica come magazziniere. “Un lavoro umile, ma che svolgo con dignità”.

Castillo è membro del Partito comunista venezuelano, e lo dichiara subito, non appena cominciamo a parlare. E’ importante saperlo, anche per il lettore. “Il comandante Chavez non era comunista”, riprende, “ma un socialista bolivariano. E neanche Maduro lo è”. “Molte cose mi separano dal presidente Maduro. Ma mi pare che il racconto che si sta facendo dei fatti del Venezuela sia parziale”.

Castillo – che è stato anche membri del consiglio municipale della sua città – non nega che in Venezuela ci sia parecchia corruzione, “sia nel governo sia nell’opposizione”. Ritiene , in maniera discutibile, che le elezioni recenti siano state “libere”.

Rimarca, però, l’importanza delle riforme costituzionali di Chavez, tra cui la possibilità, tramite referendum, di destituire le più alte cariche dopo metà mandato. “Nel nostro paese esistono una costituzione e dei poteri molto precisi”, afferma.

Ma, soprattutto, sottlinea una cosa. “I media stranieri riportano la narrazione di una parte della popolazione venezuelana, quella a cui fanno capo, cioè le elìte che sono emigrate dopo la presidenza del comandante Chavez. Ma il 70% della popolazione, che è povera, era con lui, e oggi è con Maduro. Moltissimi nel paese, come me, hanno potuto studiare grazie alle riforme di Chavez, che ha toccato interessi incrostati da anni e concesso alla popolazione di svilupparsi. Per esempio costruendo cinque milioni di case. La versione della vita in Venezuela che arriva all’estero è prevalentemente quella della classe medio-alta”.

Sull’attacco di Trump, Castillo ha un’idea chiara. “Non è venuto a liberare il Venezuela. E’ venuto a colonizzarlo”.

Ma se è vero quello che dice, perché il Venezuela di Maduro è in crisi al punto da spingere lei e tanti altri a emigrare? “Per via dell’inasprimento delle sanzioni americane dopo il 2013, quando Maduro si è insediato. Hanno affossato il paese, stritolandolo in una morsa da cui non è riuscito a uscire”.

La leader dell’opposizione Maria Corina Machado, per Castillo, “è da sempre filoamericana, e viene da una famiglia che fino agli anni Novanta sfruttava la popolazione”. Machado ha ringraziato Trump come prima cosa dopo aver ricevuto il Nobel per la pace.

“Non condivido molto della politica del governo di Maduro”, prosegue l’avvocato, “ma nulla di quella dell’opposizione”, che è “una tigre di carta. Serve una terza via, nazionalista”. E sul fatto che l’operazione della Delta Force sia stato un rapimento o una resa di Maduro alla ricerca di un salvacondotto, confessa di non avere informazioni. “E’ tutto confuso, al momento, neanche i miei contatti politici hanno chiarezza”.

Questo è quanto. Le parole di Castillo mi sono sembrate un punto di vista schietto e alternativo da parte di un emigrato che con dignità porta avanti la propria vita. Va fatta la tara, giornalisticamente. Ma questo andrebbe fatto con chiunque. E, se non altro, l’intervistato ha dichiarato dall’inizio la sua affiliazione, e i benefici che ha ricevuto. Castillo mi ha contattato per offrire il proprio punto di vista, e ho ritenuto di dargli spazio perché la democrazia è questo: opinioni motivate, appartenenze dichiarate, nessun ricorso alla violenza.