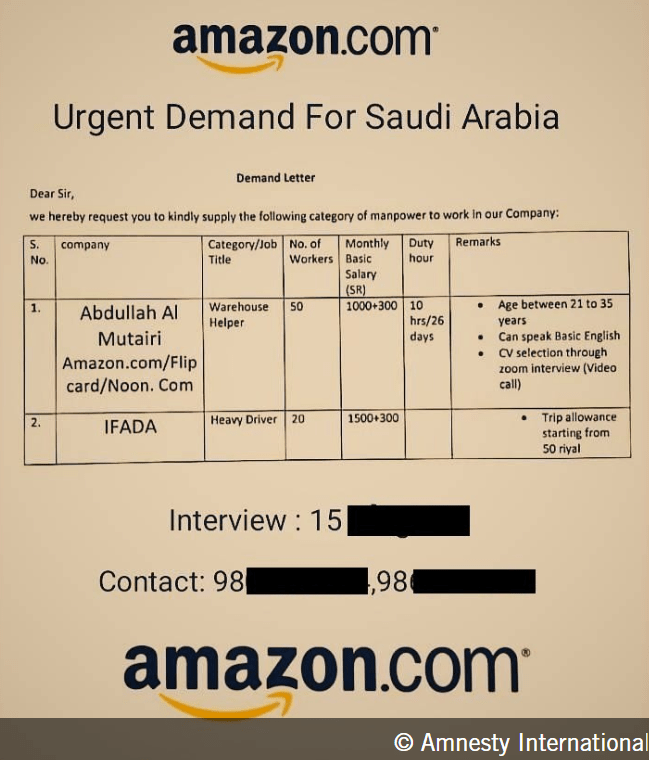

Li cercavano in Nepal con la promessa di lavorare per Amazon in Arabia Saudita. Ma, invece di firmare per il colosso di Seattle, erano ingaggiati da caporali senza scrupoli che chiedevano una recruiting fee (una commissione per il reclutamento) di 1.500 dollari. Ad aspettarli, condizioni di lavoro massacranti e alloggi dalle condizioni igieniche precarie, sovraffollati e infestati dalle micidiali bed bugs.

La denuncia arriva da Amnesty International, che ha raccolto le storie di ventidue lavoratori che hanno accettato di parlare. I nomi sono stati cambiati per paura di ritorsioni.

Gli operai – scrive la ong – erano attirati con l’illusione di lavorare per un colosso multinazionale che avrebbe garantito diritti, stipendio e condizioni di lavoro dignitose. Ma poco prima di mettere piede sull’aereo scoprivano la verità. Arrivati in Medio oriente, si ritrovavano in camerate sovraffollate e sporche. La paga non era quella promessa. Gli standard produttivi richiesti erano estremamente elevati, il monitoraggio costante. Chi protestava era punito, anche fisicamente. Una volta concluso il lavoro con Amazon, raccontano i migranti, rimanevano legati alla società di fornitura di lavoro, impossibilitati a cambiare lavoro o a lasciare il Paese.

“I lavoratori credevano di aver trovato un’occasione d’oro con Amazon, ma finivano per essere vittima di abusi che hanno lasciato molti traumatizzati. Sospettiamo che siano in molti ad aver subito questo trattamento spaventoso. Molti di quelli che abbiamo intervistato sono stati sottoposti ad abusi così pesanti che si possono avvicinare al traffico di esseri umani con finalità di sfruttamento” dice Steve Clockburn, capo del dipartimento Economia e giustizia di Amnesty. “Amazon avrebbe potuto prevenire questi abusi e porvi termine, ma le procedure hanno fallito nel proteggere i lavoratori da questi comportamenti scioccanti. L’azienda dovrebbe urgentemente compensare tutti quelli che sono stati danneggiati, e assicurarsi che fatti del genere non si ripetano mai più” ha aggiunto l’attivista. Ma, prosegue, “anche il governo saudita ha pesanti responsabilità. Deve aprire un’indagine urgente e riformare il proprio sistema del lavoro per garantire il rispetto dei diritti fondamentali, compresa la possibilità di cambiare impiego e lasciare il Paese senza condizioni”.

Gli uomini intervistati hanno lavorato nei magazzini Amazon di Riyadh tra il 2021 e il 2023, ed erano assunti da due contractor che fornivano personale: Abdullah Fahad Al-Mutairi Support Services Co. (Al-Mutairi), or Basmah Al-Musanada Co. for Technical Support Services (Basmah).

Gli sfruttatori a volte trattenevano parte del salario; a chi resisteva, era richiesto di sollevare carichi pesantissimi, soddisfare requisiti di produttività troppo elevati e operare sotto constante sorveglianza.

In case sporche e sovraffollate e senza aria condizionata si superavano i cinquanta gradi. Non c’era connessione internet per contattare i propri cari e la legge saudita, che lega il lavoratore al datore, impediva loro di cercare altro o tornare a casa.

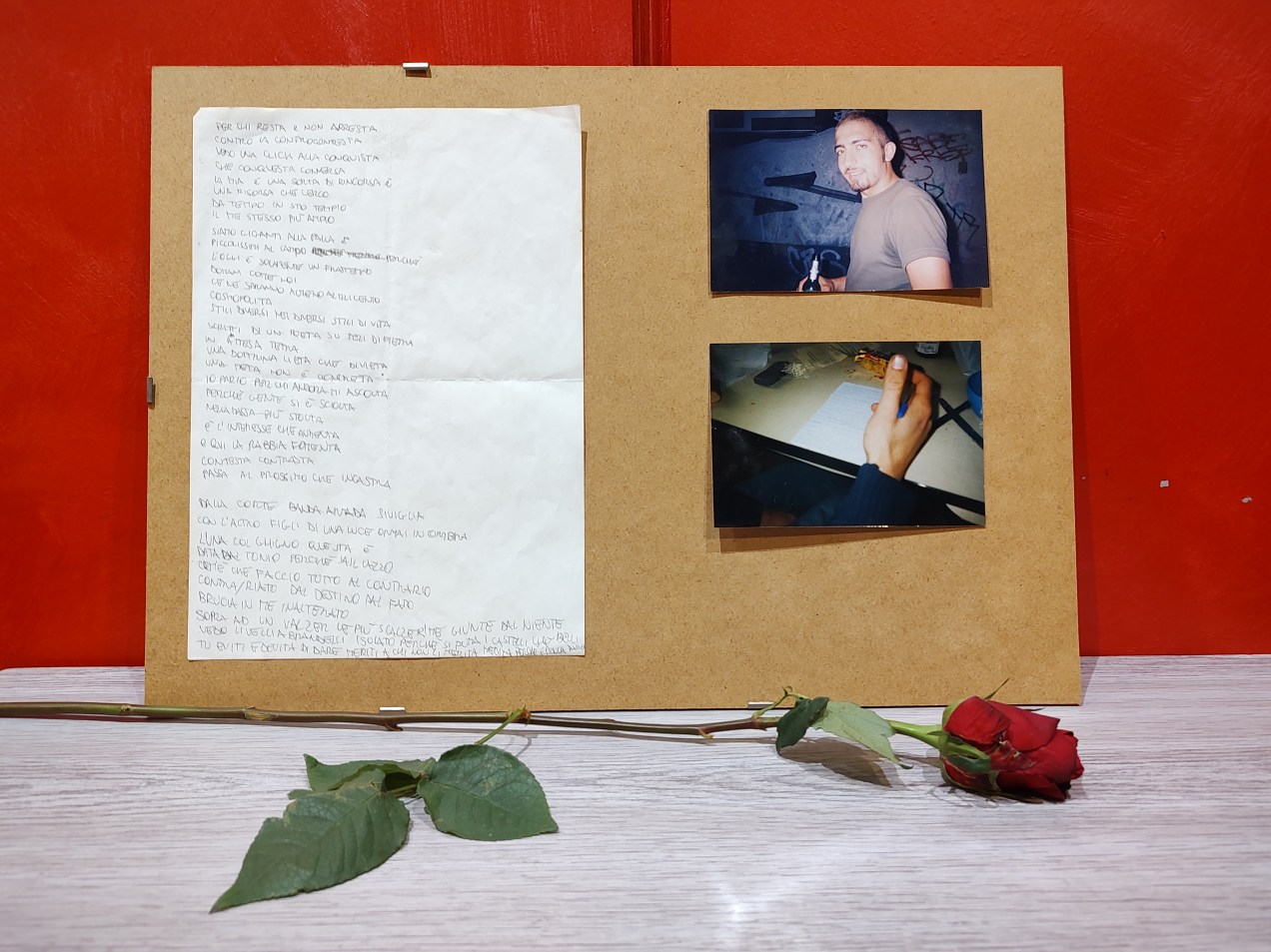

A chi non resisteva e voleva andarsene non veniva comprato il biglietto, e anzi: veniva multato. Dev, uno di loro, racconta di aver cercato di buttarsi dalla finestra per la disperazione. Altri hanno contratto prestiti pensando di poterli ripagare con il salario, e si sono ritrovati con debiti che si sono accumulati.

Le condizioni di lavoro in Arabia Saudita, rileva Amnesty, erano ben note anche prima del 2020, anno in cui Amazon è sbarcata nel Paese. L’azienda aveva effattuato una procedura di valutazione dei rischi dalla quale la ong desume che sapeva della possibilità di abusi. Secondo Kiran, un altro magazziniere, “Amazon conosceva ogni singolo problema”.

Il gigante americano ha replicato alle accuse dell’organizzazione non governativa. Nel 2023, riferisce, ha condotto un’inchiesta sui contractor trovando evidenze che confermavano quanto scritto nel rapporto. La multinazionale ha dichiarato di aver assunto dei consulenti per rivedere le policy dei fornitori e rimediare in qualche modo agli abusi, rimborsando per esempio le “recruiting fees” di chi era stato intervistato nel documento. Al momento, però, i soldi non sono ancora arrivati.