Questo articolo è stato pubblicato su Wired.

Sei piani, porte a vetri, arredamento moderno. Dista un paio di chilometri dal centro, si chiama Ruta N e da dieci anni è l’acceleratore di startup di Medellín. Tra gli ampi corridoi si aggirano giovani che per sogni, speranze e preparazione sono simili a quelli delle città europee e nordamericane. Spesso hanno studiato all’estero, in molti casi sono tornati. Per restare. Sono loro l’avanguardia della rivoluzione digitale che sta portando la Colombia verso una modernità, per larghi versi, ancora lontana.

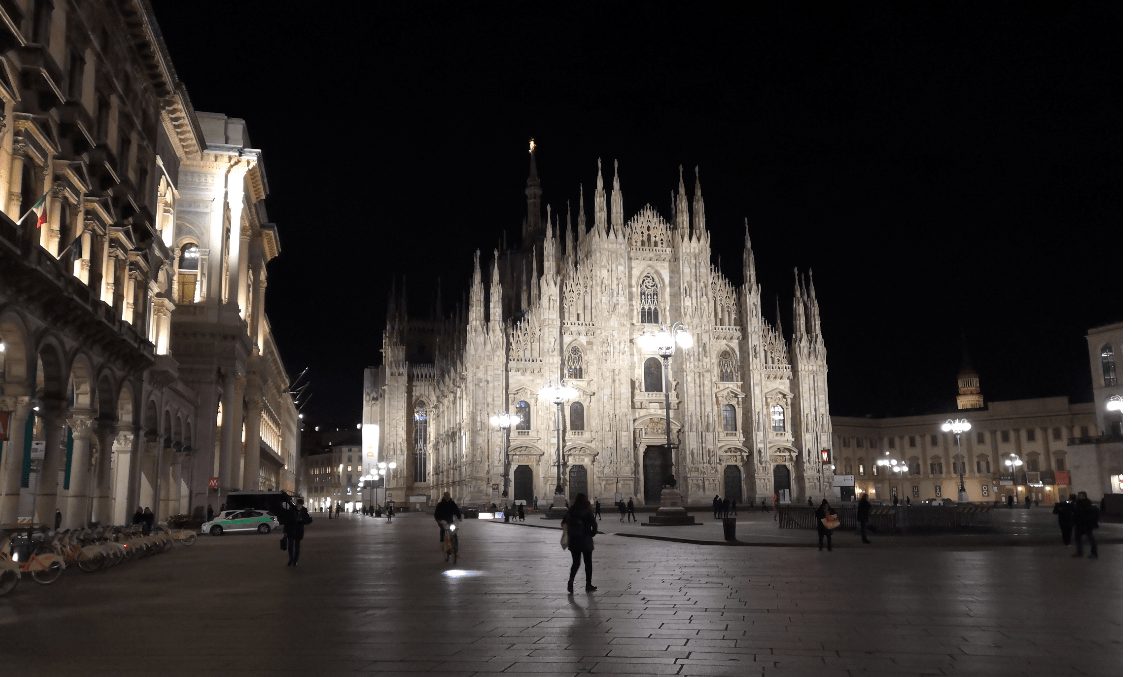

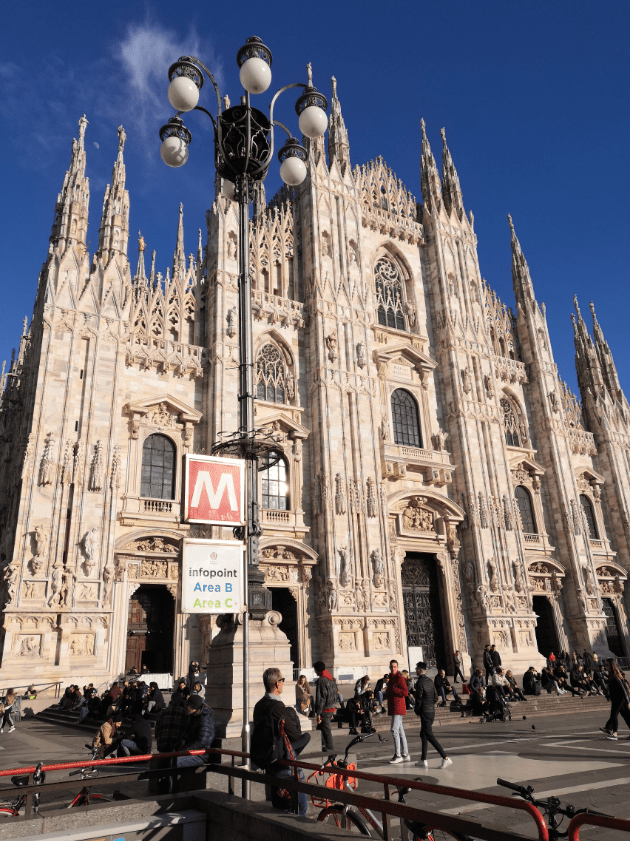

Medellín-Milano e ritorno

Era il regno dei narcos, con un tasso di omicidi da zona di guerra. La vita valeva poco a Medellín, quando Pablo Escobar dettava legge e, per sfidare le istituzioni, si faceva persino eleggere in Parlamento. Freddato dalla polizia nel 1991 nel corso di un rocambolesco inseguimento, quella che oggi è la capitale industriale della Colombia si è ritrovata a gestirne il lascito: un’eredità terrificante fatta di cocaina e violenza, un brand globale della paura che non temeva rivali.

Da allora sono trascorsi trent’anni, e le tracce di quel passato servono a spillare quattrini ai turisti sulle bancarelle che vendono souvenir. Medellìn oggi vive tutte le contraddizioni delle metropoli dell’America Latina. La droga non è sparita: si vedono spesso tossicodipendenti malridotti per le strade, ragazzi che sniffano colla. Ma non è più solo questo. Gemellata con Milano e Bilbao, in tre decenni ha cambiato volto, grazie a un attento lavoro di ricostruzione.

L’ingresso di Ruta N a Medellin (foto dell’autore)

Felipe Vanegas ha una laurea in architettura, un passato a Milano e un presente ben saldo nella città colombiana. Dopo gli studi nell’ateneo locale, ha trascorso un anno alla Domus Academy per frequentare un corso di Business design prima di staccare il biglietto di ritorno. L’incontro avviene mentre discute con alcuni colleghi in uno dei tanti angoli dedicati al networking di Ruta N. Si offre di fare da guida all’interno del complesso. Insiste per parlare italiano. “Dopo l’esperienza da voi – racconta – sono tornato qui per aprire la mia azienda. Ci occupiamo di consulenza nel settore gastronomico e realizziamo anche workshop”. Perché a Medellín? “È il vero centro dell’innovazione del paese, ancora più della capitale Bogotà: in tanti vengono qui a cercare fortuna da tutto il Sudamerica”.

La “città dell’eterna primavera” strappata ai narcos con un’opera di riqualificazione ambiziosa, nel 2013 ha vinto il premo di Most Innovative City in the World, davanti a competitor molto più blasonati come New York e a Tel Aviv. E non ci sta a restare dietro alla capitale. “E perché dovremmo? Siamo probabilmente più avanti rispetto al resto del paese” rilancia Sergio Naranjo, responsabile della comunicazione di Ruta N. “La Colombia investe lo 0,69% del bilancio in innovazione: a Medellín ci attestiamo all’1,24%. Quasi il doppio. Bogotà è la capitale, il posto dove si prendono le decisioni politiche ed economiche: ma qui c’è integrazione tra l’ecosistema delle startup e il territorio, che si tratti di pubblica amministrazione o del tessuto universitario. Il futuro? Ci candidiamo a essere il prossimo hub dell’innovazione in Sudamerica”. D’altronde il Cile, per anni Mecca locale della tecnologia, è oggi attraversato da tensioni politiche. E il Brasile, con i suoi contrasti tra lusso e povertà estrema, resta un posto troppo pericoloso per gli affari.

La voce ha cominciato a spargersi. Diverse multinazionali hanno deciso di investire in Ruta N, attirate dal cambio estremamente favorevole e dagli stipendi bassi (il salario minimo in Colombia si aggira attorno all’equivalente di poco più di 200 euro). Le imprese occidentali “fanno la spesa” e cominciano a cercare qui le professionalità di cui hanno sempre più bisogno. Quelle che, oggi, in Europa, costano troppo: esperti di intelligenza artificiale, data analysts, ingegneri. La delocalizzazione ha trovato un’altra meta.

I numeri raccontano una storia che ha già diversi capitoli. Da quando è nato, l’acceleratore ha attratto oltre 400 milioni di dollari in private equity, e le oltre 200 aziende presenti nell’edificio provengono da 31 paesi differenti, Stati Uniti e UE in testa. Tra i big, nomi come UPS, Black&Decker, Accenture. Una scrivania o un ufficio nel palazzo, ha verificato Wired, costano poco meno che a Milano. Cifre che, da queste parti, possono permettersi in pochi. Ma le relazioni, si sa, contano: e, per fare affari con la modernità in Colombia, è questo il posto dove essere. A tutti i costi.

Viaggio nel passato

Lasciamo Ruta N, il suo acciaio e i suoi vetri. Camminando verso il centro della città, la Colombia torna a essere un paese in cerca di futuro. Officine meccaniche, negozi di frutta, vestiti usati, elettronica di consumo si affastellano uno sopra l’altro. Bancarelle di mercato, giornalai coloratissimi. Vecchi col cappello che giocano a carte. Qualcuno che con una chitarra canta canzoni popolari, e subito si forma un capannello di gente. Bambini giocano per strada, venditori ambulanti offrono minutos, chiamate telefoniche acquistate in blocco e rivendute al dettaglio ai passanti. Scordatevi gli abbonamenti flat.

La presenza di un europeo si nota ancora, eccome, e conviene ricordarsi di non dare troppo nell’occhio. Nonostante questo, nella città simbolo del dramma colombiano ci si sente decisamente più sicuri che a Bogotà: nella capitale, ogni bar, albergo, persino ogni università si presenta agli occhi di chi arriva con un corredo nero di guardie torve armate fino ai denti.

Parcheggiati di fronte ai muri fanno bella mostra di sé i monopattini elettrici usati dai giovani per scorrazzare sui marciapiedi come accade Milano, Parigi, Varsavia. Ma non solo: Medellìn è l’unica città in Colombia ad avere una rete di metropolitana. E una delle due linee è completamente automatizzata e senza conducente.

Chitarre e canti popolari nel centro del Medellin (foto dell’autore)

Rappi, dal food delivery alla salute

Poblado è il quartiere alla moda, dove si concentra la vita notturna cittadina. Qua si trova ogni tipo di cucina, e quando si avvicina ora di cena anche qui sfrecciano veloci i ragazzi del food delivery.

Macchine occidentali al Poblado, quartiere della movida di Medellìn (foto dell’autore)

Il principale player colombiano (e di tutto il Sudamerica) si chiama Rappi: un unicorno da oltre 3 miliardi di dollari di valore. L’ultimo round (series E) chiuso dall’azienda di Felipe Villamarin, Sebastian Mejia e Simon Borrero risale al 30 aprile scorso, e ha portato circa un miliardo di dollari di liquidità nelle casse della compagnia fondata a Bogotà nel 2015, e oggi attiva in 35 città. Questa volta i soldi li ha messi (tra gli altri) il gigante SoftBank, che ha recentemente aperto un proprio Innovation Fund ed è decisa a investire in America Latina. I rumours raccontano di parecchi licenziamenti nelle ultime settimane, ma stiamo parlando di un player, Rappi, capace di diversificare, e che guarda già avanti.

Un rider di Rappi a Bogotà (ph: Antonio Piemontese)

Attualmente, infatti, l’azienda fondata a Bogotà si occupa solo di food: ma l’idea è quella di aprire presto, prestissimo ad altri settori. Come l’healthcare.

Sarà per questo che anche la francese Sanofi ha messo nel mirino la scale-up colombiana: lo scorso marzo le due realtà hanno siglato un accordo per portare le medicine direttamente a casa dei pazienti. Per Juan Sebastian Ruales, direttore commerciale di Rappi, “non conta quello che le persone dicono di fare ma quello che mettono nel carrello. Se dici di essere in forma ma poi acquisti un mucchio di hamburger su Rappi, sappiamo che non lo sei poi tanto”. Non fa una piega. Il business è, ovviamente, quello dei dati. Per il momento, Sanofi avrebbe intenzione di utilizzare Rappi solo come veicolo pubblicitario. Ma nei piani della scale-up per il prossimo futuro ci sarebbero la consegna di farmaci da banco, prescrizioni, e persino la prenotazione di visite mediche domiciliari. Le sinergie sono tutte da creare.

Sudamerica 4.0

Il Sudamerica è un mercato da centinaia di milioni di persone in cerca di benessere. La gig economy è arrivata anche qui. Molti dei ragazzi che effettuano le consegne per Rappi fanno parte di quel milione e mezzo di venezuelani scappati dalla crisi del paese centro-americano. Il salario minimo in Colombia ammonta a poco più di 200 euro: loro lavorano per la metà. Facile immaginare che non siano ben visti dalla gente del posto.

Anche Uber ha piantato la propria bandiera. Nelle grandi città, a fianco dei taxi ufficiali – tantissimi e a buon mercato, almeno per il turista – c’è sempre l’opzione di prenotare una corsa con il gigante californiano della mobilità. “Non è del tutto legale” – confida Armando, nome di fantasia di un autista che preferisce non rivelare la propria identità – “Quando la vettura che hai prenotato arriva, ad esempio, non puoi fermarla e chiedere se si tratta di un Uber. Facile che chi è alla guida non ti risponda, perché, altrimenti, per la legge farebbe concorrenza ai taxi. Direi che, più che illegale, è a-legale. Una zona grigia in cui, comunque, si riesce a lavorare bene”.

Comuna 13: una scala verso il cielo

La mattina dopo con Armando si arriva alla Comuna 13, il barrio di Pablo Escobar. Qui il super boss regnava incontrastato, da qui governava il paese. Oggi all’interno di case dai muri poveri e tetti in lamiera ci sono computer e parabole. Tanti ragazzi hanno studiato l’inglese e si offrono come guide per i turisti alla ricerca di uno scorcio diverso di Medellín.

Medellin, vista dall’alto del barrio Comuna 13 (ph.: Antonio Piemontese)

Su tutto, domina un’enorme scala mobile che dalla base – il barrio si trova in collina – conduce fino in cima. Non è raro trovare persone che hanno visto morire parenti colpiti da sventagliate di mitra. Ma l’ascensore sociale rappresentato dalla scala è il simbolo della volontà di molti degli abitanti (e dell’amministrazione) di scrollarsi di dosso l’infamia del passato.

Nel quartiere le brutte compagnie sono ancora facili da trovare: tredicenni che hanno marinato la scuola sniffano a cielo aperto senza curarsi di noi. La salvezza è rappresentata da un computer. Anni fa, racconta Josè, venticinquenne che si è inventato un lavoro da guida, il laboratorio di informatica inaugurato nell’istituto locale ha permesso agli studenti di connettersi con il mondo e immaginarsi un futuro all’occidentale. Così, di video in video, si ritrova un inglese perfetto, con cui guadagna in pregiati dollari americani.

Adesso vuole aprire un ostello internazionale per ospitare coetanei nel quartiere dove è cresciuto, non prima di aver girato il mondo nelle case dei turisti che accompagna. Il networking, segno dei tempi. In realtà, Josè sa che senza lavoro la tentazione dei narcos è più allettante: e forse il turismo, come il digitale e le startup, possono davvero aiutare la Colombia a svoltare. Non sarà facile. L’anno scorso è stato un anno record per le esportazioni di cocaina, larghe zone del paese sono insicure e la violenza delle bande è reale. Ma qualcosa è cambiato dai tempi di Pablo. C’è voglia di riscrivere un futuro che pareva già segnato. E, anche questo, si respira nell’aria.