Volete sapere cosa c’è dietro all’informazione dozzinale, quella “di consumo”, quella che per gran parte del tempo leggete e leggiamo?

Benissimo, ve lo racconto.

Sono passati quasi dieci anni. Lavoravo per un grande gruppo italiano di informazione locale online, e avevo appena aperto la sede che, nel piano di business, era prevista per la mia città. Se non ricordo male, doveva essere la trentottesima.

Quella che segue è la cronaca della routine di chi lavora per queste redazioni virtuali. Non posso dire “vive”, in queste redazioni, perché di uffici non se ne parla. Al massimo un coworking, autofinanziato.

Il telelavoro che oggi va di moda era usato a mani basse già all’inizio degli anni Dieci dai pionieri delle news online, quanto il web era un far west e ci aveva pensato la crisi ad abbassare le pretese salariali.

Il mio contratto a progetto per lavorare da casa ammontava a mille euro al mese. So, e lo sapevo anche allora, che nella categoria molti agognano un “fisso” del genere. Ma erano pochi, questi denari, per quello che ci veniva richiesto.

Coworking ante litteram

Non c’era una redazione, dicevamo, ma lavorare da casa era impossibile per ovvi motivi. Così, cerco in ufficio in coworking (siamo nel 2012, non era ancora di moda). Ho la gran fortuna di trovare alcuni colleghi con una scrivania libera. Furono onesti: pagavo solo cento euro al mese per un desk in centro dotato di connessione internet ultra veloce (lavoravano con i video e avevano investito nella fibra ottica). Il valore aggiunto è stato che, nel tempo, siamo diventati anche amici.

Nota: Il salario reale è già sceso, quindi, a 900 euro.

Testata online, dicevamo. Non era l’unica del territorio. Ce n’erano altre tre o quattro (oggi molte di più).

La giornata del proletario digitale cominciava alle 9 di mattina, quando bisognava accendere Skype per dimostrare al cerbero che ci controllava da quel di Roma di essere online e operativi. Un caporale frustrato e addestrato a frustrare, evidentemente trattato malissimo dai padroni della baracca e che si rifaceva su chi poteva. Altro che contratto a progetto. Da quel momento, cominciava la corsa.

Piccola digressione per chi non è del mestiere. Come fa un quotidiano ad avere le notizie? Manda in giro una squadra di cronisti, che chiamano tutti i giorni le fonti di polizia, vanno in Comune, a Palazzo di giustizia, si recano sul posto quando ci sono incidenti.

Ma se per avere le notizie c’è bisogno di cronisti, come fa una testata scritta e impaginata da una sola persona a stare al passo?

Semplice: le copia.

Copy-right, ovvero copiare come diritto

Ora, quella di copiare i dispacci delle agenzie di stampa è una prassi comune nell’editoria. Sono fatte apposta, ed è normale, a patto di modificare il pezzo prima di pubblicarlo. Non a caso, una delle prove dell’esame di giornalismo è la sintesi: rifare l’articolo in maniera preso dalla concorrenza in modo che al lettore sembri originale. Noi ce ne accorgiamo, ma il pubblico no.

Fare un quotidiano sulla città di Milano, a patto di avere accesso alle agenzie di stampa, non è difficile. Basta selezionare, sintetizzare, e il gioco è fatto. Ci sono così tante notizie dai grandi centri della vita politica, economica e amministrativa che il problema è solo scegliere quelle che interessano. Ma le agenzie costano parecchio, e non sono un investimento alla portata di tutti.

La difficoltà vera sta nel farlo in provincia, da dove l’ANSA, l’AGI, l’Adn Kronos trasmettono poco. I giornali locali, con la loro rete di collaboratori malpagati, ci provano, a fare il loro mestiere. Colleghi giovani (e purtroppo anche padri e madri di famiglia) girano per il territorio a caccia di notizie, consumando suole, benzina e la risorsa più importante per un giornalista, il tempo.

Il nostro caso era diverso. L’investimento era scarso, e si riduceva, sostanzialmente al costo del sottoscritto. E fare un quotidiano in provincia senza investire significa copiare le notizie da chi se le va a cercare onestamente. Ci si basa sulle economie di scala, sul fatto di essere un grande gruppo e disporre di un solido team informatico, che, oltre a creare un sito ben indicizzato, fornisce tutti i dettagli e la formazione sulle procedure SEO per aiutare il ranking. Ragazzi, parliamo del 2012, non di oggi. Otto anni sono un secolo nel digitale. Certe competenze, allora, erano davvero all’avanguardia. Una sorta di franchising, funzionava più o meno così.

Il controllo delle 9

Sveglia puntata alle 9, il cerbero da Roma decideva di fare un controllo sul collaboratore di turno.

La modalità era questa: cliccare sulle tre o quattro testate online della zona e confrontarle con la home page del sito che ti era stato affidato. Dovevano esserci tutte. Tolleranza massima dieci minuti, altrimenti avevi preso un “buco”.

Se la concorrenza scriveva, dovevi farlo anche tu. Chi era scrupoloso provava a verificare, ma il diktat era uscire, subito, copiando. Solo che quando la fonte è l’ANSA , puoi andare tranquillo. Se riprendi, invece, la notizia di un collega pagato due euro al pezzo, il rischio di prendere una cantonata e sputtanarti la firma è altissimo.

La corsa all’ultimora qualche volta fregava anche chi aveva più mezzi di noi, che pure eravamo una Spa. Ricordo quando il giornale più noto della zona scrisse che uno stimato sindaco era passato a miglior vita. Era domenica, pomeriggio inoltrato, forse dicembre: mi prese un colpo, non lo avevamo scritto e io mi trovavo, per giunta, fuori casa. Verificai al telefono, lo ammetto, più nella speranza di non dover rientrare che per scrupolo: il poveraccio era ancora vivo. La soffiata era sbagliata, i colleghi non avevano controllato. Da allora conservo lo screenshot della homepage e i commenti sulla pagina facebook di quella testata, a testimonianza del tipo di figure cui vai incontro se non stai più che attento a questo tipo di, chiamiamoli così, dettagli.

Dieci pezzi al giorno, più bonus

Per contratto bisognava scrivere non meno di dieci pezzi al giorno, con il corredo di SEO, foto, e titolazione. Il fatto che fossimo all’inizio degli anni Dieci faceva sì che il sistema editoriale che usavamo non fosse il semplicissimo e funzionale WordPress cui siamo abituati ma un software (in gergo si dice CMS) proprietario, che per i grassetti e i corsivi dei titoli usava ancora l’HTML. Un inferno impaginare i pezzi.

Poi c’erano i collaboratori. Io ero il capo della redazione, quindi avevo ampia libertà editoriale. Dopo qualche mese mi assegnarono un budget di meno di mille euro per pagare qualche collega. Alla mia “bravura” il fatto di strappare il prezzo più basso.

I pezzi che loro inserivano nel gestionale li dovevo editare e impaginare io, titolare, farci la SEO. In aggiunta al resto, e all’attività di pubblicazione dei contenuti sui social media aziendali, che al tempo erano Facebook e Twitter. C’era da uscire pazzi. Anche perché se “sbagliavi” una Url (il “nome” web della pagina, ndr) potevi star certo che qualcuno se ne sarebbe accorto. E sarebbero cominciati i guai.

Scegliere le persone con cui lavorare, mi resi conto, non è facile.

Confermo una cosa: se hai bisogno di qualcuno, e non hai tempo da perdere, il primo tentativo è chiedere ai colleghi se hanno un nome da segnalarti.

Dopo parecchie prove ed errori, persone raccomandate che non erano all’altezza e altre su cui mi ero sbagliato io, cominciai a capire che era meglio puntare sulla qualità. Il livello delle collaborazioni a volte era veramente basso: qualcuno mi fece trovare un pezzo sulle previsioni del tempo annunciando sole per il weekend; peccato avesse sbagliato giorno, e quel fine settimana il meteo prevedesse pioggia. O, (era la stessa persona) quando diede per perdente un sindaco donna che, invece, aveva appena vinto le elezioni. Cose del genere, che, a mio avviso, non puoi scusare neanche se paghi poco.

Insomma, non ci volle molto a capire che, con questo andazzo, dovevo fare il lavoro due volte.

Decisi per una strategia diversa: prenderne uno solo valido, pagarlo bene. Almeno da quel punto di vista mi trovai coperto.

Le visite, prima di tutto

Furono mesi brutti, brutti. Probabilmente il mio periodo peggiore dal punto di vista lavorativo e personale. Ero nauseato, schifato. Non mi piaceva andare alle conferenze stampa perché, con questo andazzo, non attiravi certo simpatie. Era una corsa continua contro il tempo: provavo a fare le cose per bene, a uscire dall’ufficio per avere foto e video originali, a fare pezzi miei con interviste e approfondimenti che dessero dignità al giornale. Mi era spesso riconosciuto anche dai capi, ma non era questo che serviva all’azienda, e, dopo qualche lode, partiva la quotidiana reprimenda. Il canovaccio: non ce ne frega niente della qualità, devi puntare sulla quantità. Cioè copiare. Ma non è facile farlo in una città di centomila abitanti, dove tutti ti conoscono e tu conosci tutti. Ci perdi la faccia.

Decisi di tenere duro, finire i 18 mesi del praticantato giornalistico e poi andarmene.

Al lavoro ci passavo dalle 10 alle 14 ore al giorno, non esistevano weekend. Solo la domenica mi limitavo a controllare tre o quattro volte la concorrenza, a “muovere” la homepage ogni tanto per farla sembrare aggiornata limitando gli interventi a casi clamorosi.

Le “visite”, cioè il traffico generato, erano un’ossessione: avevamo una progressione geometrica da rispettare (da quelle dipende la pubblicità) ed era scritta nel contratto. Gli obiettivi fissati erano così alti che avresti avuto sempre torto, anche nella migliore delle ipotesi (state attenti a cosa firmate: non è bello trovarsi sempre in difetto). La SEO me la sognavo di notte. E poi i titoli urlati: roba da non mettere più il naso fuori di casa dalla vergogna. Mi rifiutavo di sbattere nomi in prima pagina e di fare clickbait selvaggio. Ci sono dei limiti.

Era un rapporto destinato a finire. Decisi (a malincuore) di avviarmi verso la conclusione. Non è facile lasciare un lavoro fisso nel mondo del giornalismo; poi, nel 2013 la crisi mordeva ancora forte. Ma dovevo andarmene, ci stavo rimettendo la salute.

Tenendo duro avevo imparato a fare il mio mestiere e, se non altro, mantenevo l’orgoglio di non aver ceduto troppo ai compromessi. Ma ero esausto.

Tra i lati positivi, i miei coworker erano tutti collaboratori di grandi testate, e per osmosi, in quei 18 mesi appresi molto più di quanto avrei mai potuto fare da solo. Il che non è poco. Inoltre, mi ero guadagnato la possibilità di fare l’esame di stato e passare al professionismo.

Ma andarmene mi spiaceva, perché essere al timone di un giornale locale conferisce un certo status: ti invitano a cene, inaugurazioni e compagnia cantante, la tua opinione comincia a contare nella comunità e questo, per chi fa il mio mestiere, è una lusinga a cui è difficile rinunciare, soprattutto a 30 anni appena compiuti. Il più delle volte alle cene ci arrivavo in ritardo e morto di fatica, ma questo è un altro discorso.

E poi, c’era il timore del “dopo”. Dopo aver dato tu le direttive, tornare a fare il “semplice” giornalista non è affare da poco. C’era la fila di sempre per un posto in redazione, c’erano le invidie, le antipatie, le gerarchie da rispettare, insomma, la vita di provincia, che a me non era mai andata a genio. Il rischio di finire di nuovo a scrivere della raccolta differenziata dai comuni con meno di 10mila abitanti era alto.

Così, dopo l’ennesima convocazione a Milano (dove, intanto, l’editore aveva nominato un coordinatore di tutto il nord Italia) me ne andai. C’è una frase che mi porto dietro, di quell’ultimo incontro: “Gli standard si sono alzati. Il collega di xxx (una città emiliana esce alle due di notte su un incidente stradale e fa pure le foto. Sappiti regolare”. Buon divertimento, collega. Io mollo.

Questione di scelte

A distanza di molti anni, riconosco che fu la scelta giusta; ma allora non potevo saperlo ed ero divorato dai dubbi. Chi è rimasto è ancora inchiodato a un lavoro da proletario digitale che, più che il giornalismo, ricorda le catene di montaggio. Non ha acquisito competenze spendibili, non è specializzato in niente, e fuori dal gruppo che lo ha assunto e nutrito dovrebbe ricominciare da zero. Con dieci anni in più, e la reputazione sputtanata. Parlo soprattutto delle province. Si è trattato, in poche parole, di mera sussistenza senza un domani.

Qualcuno ha fatto la mia scelta, quella di lasciare, non so con quali motivazioni ma posso immaginarle.

Quello che ho imparato (allora, e in seguito) è che ognuno di noi ha un carattere più o meno adatto a determinate dinamiche: c’è chi tutta questa roba riesce a farsela scivolare addosso, e chi, invece, ci si rode il fegato. Io non potevo andare avanti. Oggi faccio il freelance, libero di svolgere la professione e di contrattare il valore del mio lavoro e del mio tempo come meglio credo. Non è una vita per tutti, è un punto di arrivo più che di partenza, ma ha i propri lati positivi ed è, comunque, la modalità che mi si addice.

Se volevate sapere cosa c’è dietro le breaking news, eccovi serviti. Vi ho raccontato della cronaca locale, ma per la politica internazionale, lo sport, la cultura, la faccenda non cambia: se la concorrenza esce con la notizia, bisogna scrivere, non importano le verifiche. Conta solo la SEO, e arrivare primi.

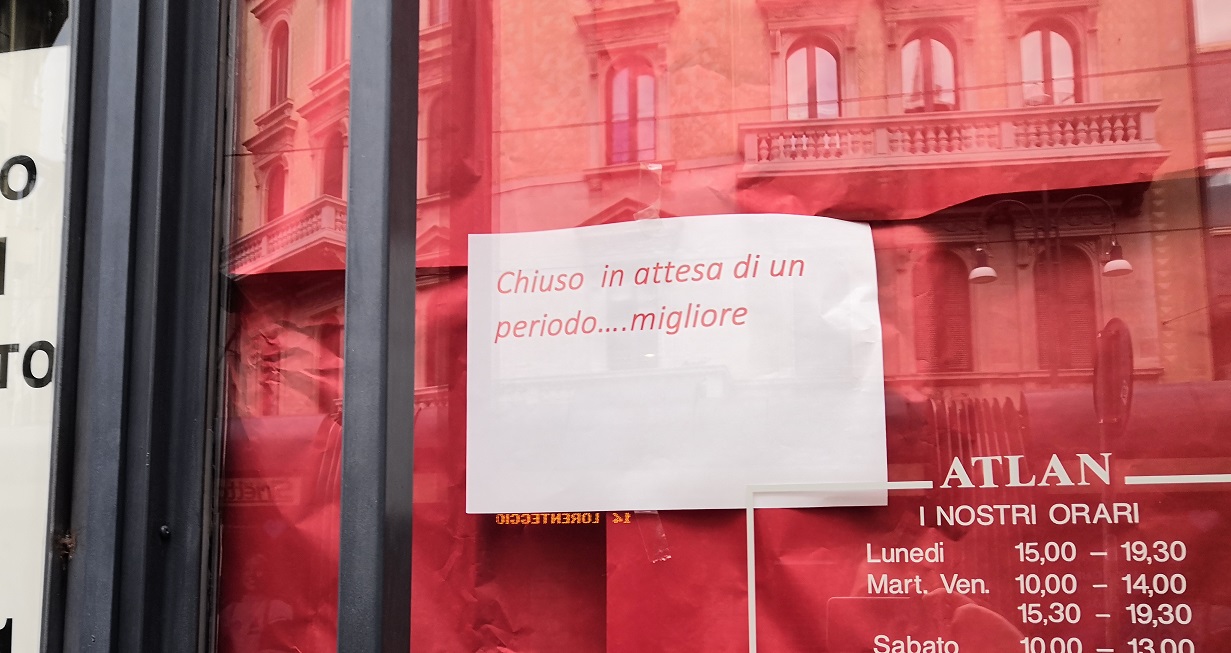

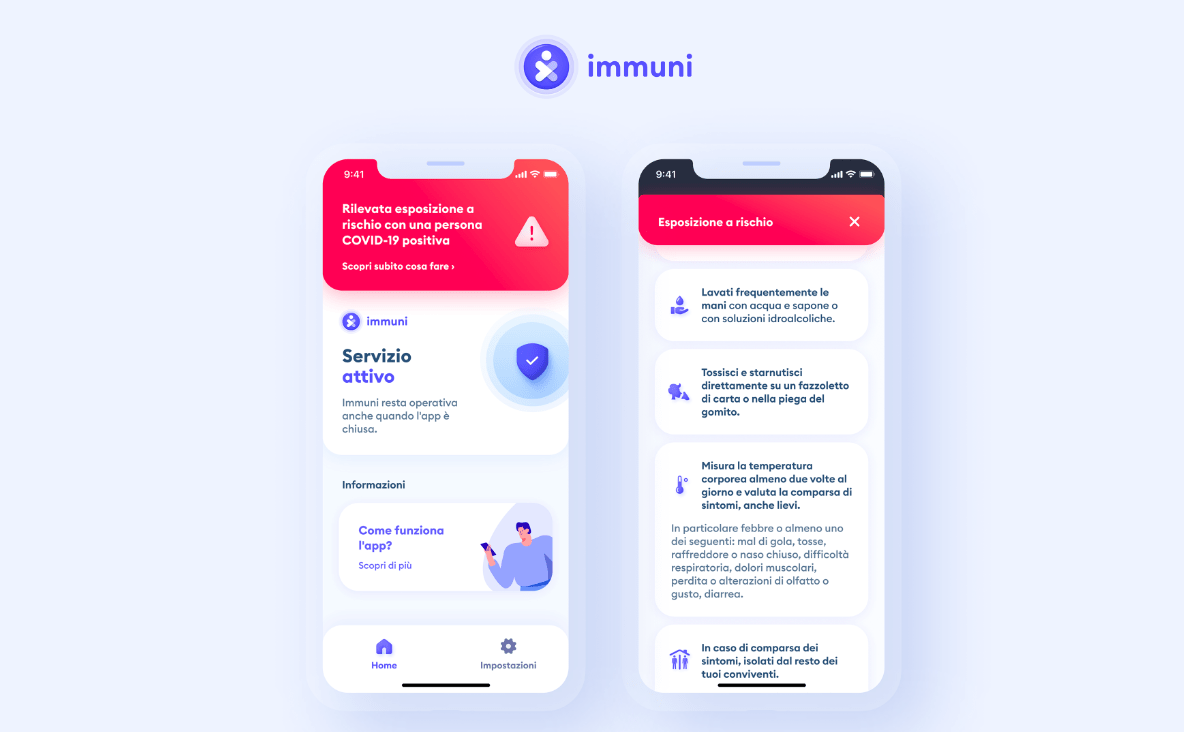

Ho aspettato otto anni per questo pezzo. I tempi non erano maturi. Non lo ero neanche io, non avevo le spalle abbastanza larghe e il giusto distacco. In quel periodo, c’era il mito del lavoro da casa. Un mito, appunto, tale forse solo per i pendolari. Con il virus abbiamo capito quanto possa essere frustrante l’isolamento. Nel dibattito pubblico, poi, non era ancora entrato il concetto di fake news. Insomma, la gente prendeva per buono quello che leggeva senza farsi troppe domande, e l’idea di pagare meglio i giornalisti per avere un’informazione migliore era lontano mille miglia.

Di acqua sotto i ponti, da allora, ne è passata parecchia. Personalmente sono fiducioso in un modello diverso, sostenibile e basato sulla qualità. Il resto, poi, lo fanno i lettori, scegliendo le fonti più affidabili e decidendo di sostenerle economicamente. In fondo, fino a poco fa il giornale lo compravamo tutti i giorni, no?

Ps: dopo questa esperienza, per dinsitossicarmi decisi di passare tre mesi senza news online. Il racconto lo trovate qui, ed è datato marzo 2014. Ma molte considerazioni sono ancora attualissime.